Die Bundestagswahl ist rum, doch die gefühlte Spaltung Deutschlands bedrückt viele Menschen weiterhin. Wohin man schaut, scheinen sich Lager unversöhnlich gegenüber zu stehen. Aber ist das wirklich so? Und was können wir gegen die Spaltung Deutschlands tun? Die Organisation More in Common hat sich dieser Frage verschrieben und Spannendes zu berichten.

Wir leben in einer Zeit, in der viele verschiedene Entwicklungen und Veränderungen Druck auf unsere Gesellschaft ausüben. Da sind die Klima- und Umweltkrisen, die dringend eine ökologische Veränderung unseres gesamten Lebensstil erfordern. Und Gesellschaft ist überaltert, es gibt Fachkräftemangel und damit den Bedarf an Migration. Gleichzeitig sorgt letztere in unserer Gesellschaft auch für Ängste und Vorurteile. Dass unsere Gesellschaft diverser wird und soziale Medien Filterblasen erzeugen, unterstützt nicht nur einen Trend zur Vereinzelung und Tribalisierung („Stammesbildung“), sondern auch dazu, dass sich Menschen einsam fühlen und sich gegenseitig abwerten. Außerdem sinkt ihr Vertrauen in die Politik, in die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, in die Gerechtigkeit in unserem Land.

Das ist jetzt nur ganz grob zusammengefasst. Aber es zeigt bereits: wir leben in einer Zeit, in der unterschiedlichste Entwicklungen und Veränderungen eine schwierige Mischung ergeben. Eine Mischung, die uns mit dem Gefühl zurücklässt, dass sich einerseits widerstreitende Meinungen in unserer Gesellschaft unversöhnlich gegenüberstehen – die bereits erwähnte Spaltung Deutschlands. Und dass die Politik es andererseits nicht schafft, diese unterschiedlichen Interessen und Ansichten auf demokratische Weise in eine zukunftsträchtige Lösung zu überführen. Die Ergebnisse der Bundestagswahl vom letzten Sonntag und die nun anstehenden, schwierigen Koalitionsverhandlungen zeigen dies.

Gibt es die Spaltung Deutschlands?

Auch wenn es nun vielleicht zunächst etwas widersprüchlich klingt: um herauszufinden, ob die Spaltung Deutschlands wirklich real (so tief) ist, hat More in Common die Menschen in Deutschland zunächst einmal aufgeteilt. Und zwar in sechs verschiedene Gruppen, die jeweils gemeinsame Werte und Grundüberzeugungen teilen:

- • Die Offenen (16 Prozent): Selbstentfaltung, Weltoffenheit, kritisches Denken

- • Die Involvierten (17 Prozent): Bürgersinn, Miteinander, Verteidigung von Errungenschaften

- • Die Etablierten (17 Prozent): Zufriedenheit, Verlässlichkeit, gesellschaftlicher Frieden

- • Die Pragmatischen (16 Prozent): Erfolg, privates Fortkommen, Kontrolle vor Vertrauen

- • Die Enttäuschten (14 Prozent): (verlorene) Gemeinschaft, (fehlende) Wertschätzung, Gerechtigkeit

- • Die Wütenden (19 Prozent): nationale Ordnung, Systemschelte, Misstrauen

More in Common fand dabei heraus, dass sich die Gesellschaft Deutschlands in grob drei Drittel einteilen lässt: Das erste Drittel umfasst die sogenannten „Stabilisatoren“. Dazu gehören die Etablierten und die Involvierten. „Sie zeichnen sich insbesondere durch große Zufriedenheit, starke gesellschaftliche Einbindung und stabile Vertrauensbezüge aus. Beide Typen verstehen sich in der Regel als gut eingebundene, konstruktive und zuversichtliche Bürgerinnen und Bürger“, schreibt More in Common in seiner Studie über die Stimmung in Deutschland vor den Neuwahlen.

Orientierung gesucht: Wie es unserer Gesellschaft vor den Neuwahlen geht.

Studienteam: Jérémie Gagné, David Melches, Ben Mason-Sucher, Anna Lob

Herausgeber: More in Common e.V.

Kostenloser Download: https://www.moreincommon.de/studieneuwahlen/

Das zweite Drittel umfasst die gesellschaftlichen Pole, bestehend aus den Offenen und den Wütenden (insgesamt 35 Prozent). Sie bilden laut More in Common die Extreme der gesellschaftlichen Debatten. Und genau sind überdurchschnittlich in Medien präsent und erzeugen das Bild von Deutschlands Spaltung.

Wichtig! Es gibt noch ein weiteres Drittel: Die Unsichtbaren, zu denen die Enttäuschten und die Pragmatischen (insgesamt 30 Prozent) zählen. „Sie sind sowohl menschlich als auch politisch wesentlich schlechter eingebunden und legen ein hohes Maß an gesellschaftlicher Desorientierung an den Tag. Auf diese Weise fliegen sie „unter dem Radar“ der öffentlichen Aufmerksamkeit. Politisch sind sie häufig heimatlos, neigen zur Nichtwahl und Passivität. In ihren Reihen finden sich viele Jüngere und auch viele Menschen mit Migrationshintergrund“, so More in Common. Ihnen zuzuhören wäre ein wichtiger Hebel, um sie einerseits davon abzuhalten, die AfD zu wählen. Andererseits die Integration und den Zusammenhalt Deutschlands zu stärken.

Übrigens: More in Common bietet auf seiner Website ein Quiz an, mit dem du herausfinden kannst, zu welchem der gesellschaftlichen Typen du gehörst: https://quiz.moreincommon.de

In wesentlichen Dingen gibt es aber auch Einigkeit

Die vergangenen und aktuellen Krisen treffen die verschiedenen Gruppen natürlich unterschiedlich hart. Die Enttäuschten und die Wütenden sind von Inflation und Wirtschaftskrise viel stärker betroffen, als die Etablierten oder Involvierten. Dennoch sind sich alle sechs Gruppen vor der anstehenden Bundestagswahl einig: Sie alle glauben mehrheitlich nicht mehr an eine bessere Zukunft. Und sie fühlen sich mehrheitlich von der Politik allein gelassen. Sie alle machen sich Gedanken um die Zukunft. Und sie alle wünschen sich, wir könnten etwas tun, um doch noch eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Das, so More in Common, ist ein wichtiger Befund. Er zeigt: in den wirklich wesentlichen Dingen sind sich die Menschen in Deutschland einig.

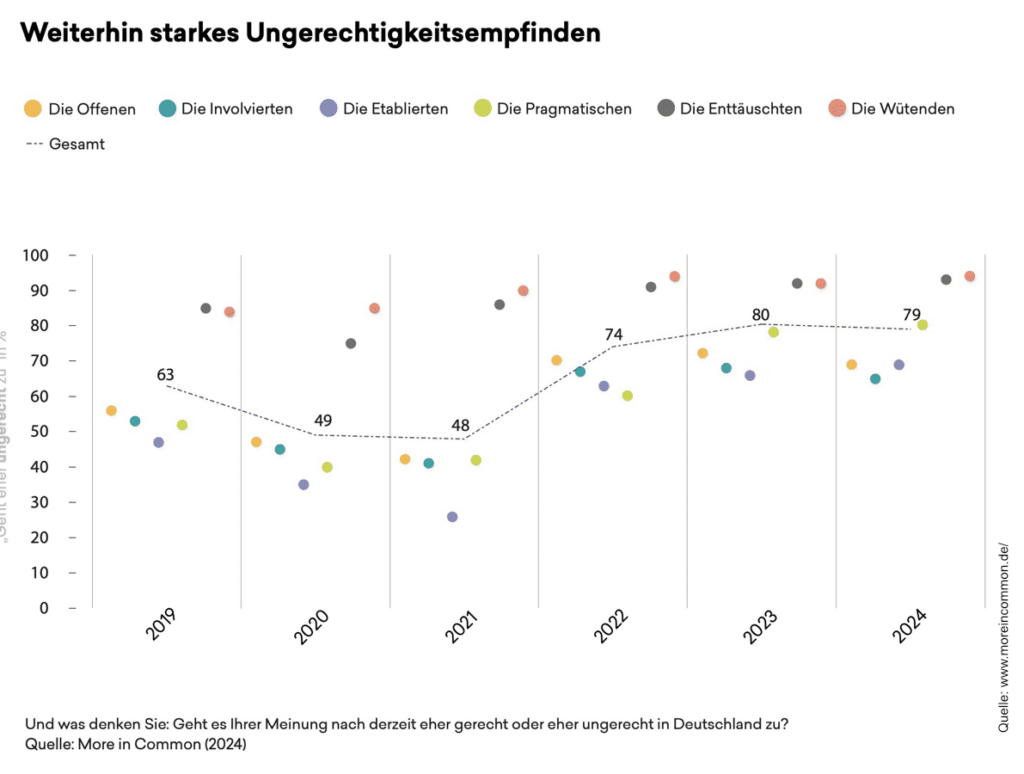

Diese Einigkeit geht noch weiter. Alle Gruppen sind sich mehrheitlich auch einig darin, dass es in unserem Land ungerecht zugeht. Insgesamt sind es 80 Prozent der Befragten! „In unseren qualitativen Forschungsgesprächen werfen uns Menschen über Segmente hinweg wiederkehrende Stichworte zu: fehlende Leistungs- und Beitragsgerechtigkeit sowie Wertschätzung für viele Millionen „kleiner“ Erwerbstätiger, gerade auch in Verbindung mit späterer Altersarmut; exzessive Ungleichheit und Sonderregeln für die Finanzstärksten; mangelhafte öffentliche Infrastrukturen und Lücken in der Daseinsvorsorge; zu wenige Bildungs- und Aufstiegschancen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Positiv gewendet: Es besteht grundsätzliche Einigkeit darin, dass es in unserem Land gerechter zugehen muss“, so More in Commons in der o.g. Stimmungsstudie.

Wie können wir Zusammenhalt schaffen?

Nun hat More in Common ein sogenannte Impulspapier herausgebracht mit dem Titel „Zukunft und Vertrauen: Was der Zusammenhalt 2030 braucht“. Als ich diesen Titel gesehen habe, hat mein Herz gleich „ja!“ gerufen. Denn, ob wir wollen oder nicht: wenn wir unsere Zukunft positiv gestalten wollen, dann müssen wir es irgendwie schaffen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen (und das schreibe ich, obwohl das Quizz bei mir ergeben hat, dass ich zu den Offenen gehöre :-). Wir müssen uns die Frage beantworten: wie können wir Zusammenhalt schaffen? Der Eindruck der tiefen Spaltung Deutschlands ist anscheinend gar nicht so richtig, wenn ich mir die Studien von More in Commons ansehe. Der Schein trügt, denn die Offenen und die Wütenden sind überproportional in den Medien vertreten. Das verzerrt das Bild. Doch selbst sie wollen im Grunde das Gleiche: Sicherheit und ein gutes Leben in der Zukunft.

Zukunft und Vertrauen: Was der Zusammenhalt 2030 braucht

Publikationsteam: Jérémie Gagné, Laura-Kristine Krause, Anna Lob, Anna Theil

Herausgeber: More in Common e.V.

Kostenloser Download:

https://www.moreincommon.de/zukunftzusammenhalt2030/

Wie also gelingt es uns, diese gefühlte Spaltung Deutschlands zu überwinden, Zusammenhalt zu schaffen und endlich konstruktiv über Lösungen zu debattieren? In dem wir uns gemeinsam unsere Zukunft ausmalen, meint More in Common. Und wie das aussieht oder aussehen könnte, das beschreiben sie in der o.g. Zusammenhalt-Studie. Sie sehen es vor allem als eine Aufgabe der Politik an (auch der Kommunalpolitik) diesen Prozess anzustoßen und zu moderieren. Dabei sollte jedem klar sein, dass es nicht nur um technische Lösungen geht (also wie genau lösen wir nun das-und-das Problem?). Es geht auch ganz stark um Emotionales: in welcher Art von Zukunft würde ich mich sicher, wohl, zuhause, unterstützt, gehalten, gefördert, geborgen etc. fühlen?

More in Common hat dazu Gespräche mit Fokusgruppen durchgeführt. In 14 verschiedenen Bereichen (von „Beteiligung“ über „Infrastruktur“ bis hin zu „Sozialräume“ und „Wirtschaftspolitik“) beschreibt das Impulspapier verschiedene Szenarien für Deutschland im Jahr 2030. Dabei muss dann nicht schon alle gelöst sein. Es geht nicht um eine heile Welt. Aber es geht darum, dass wir als Land, als Gesellschaft schon mal in der richtigen Richtung unterwegs sind. So liest man zum Beispiel „Die Wohnungsproblematik wurde angegangen, noch nicht gelöst, aber die Richtung stimmt – auch, weil der Staat eine größere Rolle spielt.“ Oder auch: „Eine Reform des Föderalismus hat dazu beigetragen, im Bildungssystem für mehr Chancengleichheit und soziale Mobilität zu sorgen.“

Fazit: Mit Zukunftsdenken etwas tun gegen die Spaltung Deutschlands!

Wir müssen dringend über unsere gemeinsame Zukunft reden. Dabei wird sich – wenn More in Common recht behält – vermutlich zeigen, dass wir doch mehr gemeinsam haben, als wir dachten. Diesen Dialog brauchen wir nicht nur auf Landesebene, sondern auch in den Ländern und Kommunen. In diesem Dialog sollte vor allem auch das Drittel gehört werden, das heute kaum Gehör findet – die Pragmatischen und die Enttäuschten. Wichtig sei, so More in Common, dass die Zukunft, die Politik dann ausformuliert, greifbar und vorstellbar ist. Denn mit dem Begriff „Transformation“ allein können die Menschen nichts anfangen. Viele wünschen sich einfach „ein gutes Leben“. Politik muss dann deutlich machen, wie sie sich das Land konkret vorstellen, in dem das möglich ist.

Die Themen, die sowohl den Expert:innen als auch den „Normalbürger:innen“ aus der Studie unter den Nägeln brannten, lagen gar nicht weit auseinander. More in Common nennt hier (in keiner hierarchischen Reihenfolge!) zum Beispiel folgende Themen: „der Anspruch intakter Infrastrukturen, aufgewerteter öffentlicher Räume, absichernder Daseinsvorsorge und funktionierender Verwaltungen, die Menschen dienen und ihnen somit auch die Mitwirkung an kollektiven Großaufgaben wie dem Klimaschutz erleichtern; ein Staat, der unsere körperliche Sicherheit in Freiheit gewährleistet; eine gestärkte wirtschaftlich-technologische Exzellenz in einem leistungsstarken Land, auf das man stolz sein kann; eine gemäßigte sozioökonomische Verteilung ohne exzessive Ungleichheiten und eine soziale Sicherung, die auch in der alternden Gesellschaft Rückhalt bietet; moderne Angebote und Chancen für Eltern und ihren Nachwuchs, auch im Sinne der Bildungsgerechtigkeit; die materielle und immaterielle Wertschätzung sowie Beitragsgerechtigkeit für viele Millionen „Alltagsheldinnen und -helden“, die mit ihrem Einsatz in Erwerb und Freizeit unsere Gesellschaft am Laufen halten“ – und noch vieles mehr.

Auch für die Idee mit der Zukunftsarbeit gibt es ein Zukunftsquizz. Darin findest du verschiedene Schlagzeilen aus einem Medium der Zukunft und sollst angeben, wie gut oder schlecht du das findest. Danach erhältst du Infos darüber, wie viele andere es so sehen wie du – und warum. Dann kommt die nächste Schlagzeile … viel Spaß damit!

Weitere spannende Quellen zu den Thesen von More in Common zum Thema „Spaltung Deutschlands“ findest du hier:

More in Common hat bereits 1999 sechs Typen in Deutschland und weltweit ausgemacht, durch die sich erklären lässt, warum sich unsere Gesellschaft zum Teil als so gespalten und von der Politik wenig repräsentiert erlebt: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-10/laura-kristine-krause-more-in-common-deutschland-studie

Rund ein Drittel – nämlich die Pragmatiker:innen und die Enttäuschten – werden kaum gehört. U.a. weil sie kaum Forderungen an die Politik erheben, da sie so sehr mit ihrem eigenen Existenzkampf beschäftigt sind, dass sie sich politisch nicht engagieren können … https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-06/studie-more-in-common-gesellschaft-krisen-demokratie

Interessant – es gibt ja auch hoffnungsvolle Stimmen, dass mehr als die erschreckenden 20% für die AfD glücklicherweise nicht zu erwarten sind.. Ein Hoffnungsschimmer ….